عادل إمام.. والهومو-ساداتوس

الباب: تجارب

سعود السويداء

إذا كانت انطلاقة عادل إمام في السبعينات مع مسرحية (مدرسة المشاغبين 1971م)، والتي مثّلت احتجاج الشباب على اهتزاز السلطة الأبويّة، إلا أن بطولته المطلقة تحقّقت فقط مع مسرحيّة (شاهد ماشفش حاجة 1976). وليست أهميّة المسرحية بأنها قدمت عادل إمام بطلاً مطلقاً، ولا في كونها -ربما- أنجح مسرحيّة عربيّة، بل في كونها قدمت شخصية «سرحان عبد البصير»، الشخصية التي قبضت على جوهر السبعينات، أي على جوهر المرحلة الساداتيّة في مصر.

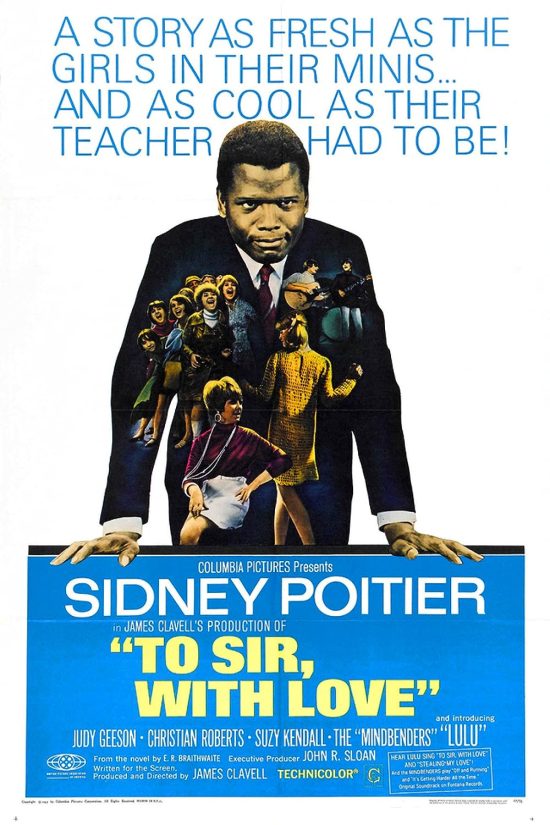

إذ لا تنتمي (مدرسة المشاغبين) للسبعينات وإن كانت انطلقت معها. هي تنتمي لأواخر المرحلة الناصريّة، مرحلة ما بعد النكسة، وقد صار تقديمها فقط ممكناً مع بداية السبعينات. واحتجاج الطلبة وتهكمهم وفوضويّتهم، التي قادت كل معلّم يُرسل إليهم من الإدارة التعليمية، للهروب أو الجنون، كان آخرهم علّام الملّواني (عبد الله فرغلي) والذي يتحوّل إلى مهزلة ابتداءً من اسمه وحتى سلوكه وملابسه. لم يكن الحل مع هؤلاء الطلبة إذن، هو في أب بديل، أي معلم بديل، بل كان الحلّ مشابهاً لما قدمه الفيلم البريطاني المستوحاة منه المسرحية (To Sir, with Love ,1967)، كان الحل في شخص من خارج هذا الأفق. من شخص، عانى طيلة تاريخه، من السلطة الأبويّة، وهو ما مثلته معلمتهم الجديدة، عفّت عبد الكريم (سهير البابلي). ومن خلال الصداقة والتفهّم والمشاركة، تستطيع إخراجهم من حالة الفوضى والمرارة، الى الأمل والاستعداد للمستقبل.

والمشهد الساخر للطالب مرسي الزناتي (سعيد صالح) وهو يحمل هاتفاً وهميّاً ويتصل بناظر المدرسة (الممثل حسن مصطفى)، مدعيّاً أنه مدير المنطقة التعليمية، ما يجعل الناظر يردّ مرتعداً، ويزداد ارتجافه إذ يزعق عليه الصوت الوهمي بنبرة غليظة، محاكاة للصوت الذي يمثّل السلطة الأعلى للناظر؛ هذا المشهد يعطي مفتاحاً لفهم سبب فوضى واحتجاج الطلبة. فالصوت الأبوي الآمر، الممتلك سلطة سماويّة تقريبا، انكشف لهم عن أكذوبة. ولن يغيب عن بال المُشاهد آنذاك، جموع الجماهير وهي تحتشد في الساحات وعند الراديوهات لسماع خطب الزعيم.

وليس هذا ما يمثله سرحان عبد البصير، بطل مسرحية «شاهد ماشفش حاجة».

لا يأخذ احتجاج سرحان عبد البصير، شكل الفوضوية والصراخ، بل يأخذ شكل نكوص إلى براءة طفليّة، فهو وإن كان في الرابعة والثلاثين، إلا أن علاقته ووعيه بالعالم، هو وعي طفل يقضي وقته في تمثيل دور الأرنب في برنامج تلفزيوني للأطفال عنوانه «هيّا بنا نلعب» وبين الذهاب إلى حديقة الحيوانات لزيارة الأرانب.

هذا النكوص لبراءة طفليّة، يحمل نوعاً من الرفض الصامت للشرط الاجتماعي، شرط القبول الرمزي في الانضمام لمتطلبّات زمرة اجتماعيّة. واختياره البقاء قرب الطفولة وقرب الحيوانات، يحمل أيضاً، نفوراً صامتاً من الثقافة كلها، اذ يبقى في منطقة خارج الزمن، فهو لا يقرأ الصحف ولا يتابع الأخبار، وهو غير معنيّ بما يحدث خارج نطاق روتينه اليوميّ تماماً. وحين يصبح، دون أن يُدرك، شاهداً على جريمة قتل، يجري تهديد فقاعة البراءة التي أحاط نفسه بها طول حياته.

كانت قد انتشرت في الصحافة المصرية آنذاك، فكرة «الإنسان الجديد»، على غموض معناها. وهي جزء من الحلول اللفظيّة التي كان المجتمع والثقافة المصرية ترمي بها وبغيرها، في محاولة للتعامل مع مرحلة ما بعد الناصرية، ويعني ذلك، من بين ما يعنيه، التعامل مع إرث معقد، هو إرث يوليو 1952م والتي استمدّت شرعيتها من أفكار من قبيل العدالة، المقاومة، الاستقلالية، استئناف الروح المصريّة الخلّاقة. وقد اختار السادات حلّا توفيقياً، يؤكد الولاء ليوليو 1952م، مع إعادة تعريفها بالطبع، بينما يفارق الناصريّة بالكامل. وقد انعكست هذه النزعة التوفيقيّة في المجال الثقافي مثلًا، على فكرة التوفيق بين العلم والإيمان (مصطفى محمود مثلا) والتوفيق الفكري بين الأصالة والمعاصرة (زكي نجيب محمود مثلا)، وسياسيّاً الانفتاح على أمريكا دون معاداة السوفييت، وشعار الرئيس «بطل الحرب والسلام»، و «الرئيس المؤمن»، مصحوباً بصورة له على السجّادة يحمل مسبحته أو مصحفه، بينما انعكس اقتصادياً في التخلّي عن التأميم الناصري وتشجيع صناعة الثروة انطلاقاً من فكرة رأسماليّة ثابتة، هي أن ثروة الأثرياء، مهما كانت مساوئها، تميل إلى التغلغل التدريجي إلى الأسفل، مفيدة كل الطبقات الاجتماعية، بمرور الزمن.

ينبغي الانتباه إلى أن هذا التحليل كله يتم بأثر رجعي، وبفاصل زمني طويل نسبياً، فالأمور لم تكن بهذا الوضوح ربما حتى للنظام الساداتي الحاكم ذاته. والذي كان يتردد بين استخدام لغة القوة ولغة المهادنة، وبين المقاومة والمناورة السياسية، والتجريب في كل اتجاه، ابتداء مما دعي بثورة التصحيح في مايو 1971م، والتي هدفت إلى التخلص من منافسين بعضهم كان إلى وقت قريب، يحتلّ موقعاً أعلى تراتبيّاً بكثير من السادات في تسلسل قياديي يوليو 1952م، مع العمل لردّ الاعتبار المعنوي للقوّات المسلّحة والوجدان المصري عموماً، في أكتوبر 1973م، ثم لاحقاً البناء على هذا النجاح الرمزي، لإعادة التشكيل، بما فيها إعادة تشكيل الذاتيّة المصريّة الجديدة. وقد خلق هذا كله حالة مستشرية من الإبهام والضبابيّة في محاولة فهم ما يحدث. هذا الإبهام، هو تحديداً ما يمثّله «سرحان عبد البصير»، الشخصية التي قدمها (عادل إمام) في المسرحية.

في قصة المسرحي والكاتب البريطاني، السير بيتر اوستنيوف (1921-2004)، بعنوان (هناك 43,200 ثانية في اليوم)، المنشورة في 1958م، والتي بُنيت عليها مسرحيّة (شاهد ماشفش حاجة)، ورغم التقارب الدقيق بين العملين، حتى في الأسماء، فالأرنب «سيغفريد» يصبح الأرنب «سفروت»، إلا أن هناك اختلافات جوهريّة. ليس أهمها الاختلاف في النهاية، إذ تنتهي قصة أوستينوف، بدخول بطله مستشفى المجانين، مع إصابته بهوَس لا يهدأ لمراقبة النافذة المطلّة على الخارج، وتسجيل كل ما يحدث في الشارع، مع تحديد الوقت بالدقيقة والثانية، بينما يعود سرحان عبد البصير، بعد حالة يأس وهوَس مشابه، إلى اكتشاف الجمال في حياته من جديد، واستعادة نوع من البراءة بتأثير زيارة أطفال المحقّق المتعاطف معه، والذي يؤدي دوره باقتدار الممثل (عمر الحريري)، إلّا أن الاختلاف الأهم، هو في مشهد المحكمة.

يمثّل بطل قصة أوستينوف، تصوّراً لشخصية هي أشبه بمثال مسيحي، يرميه مؤلفه في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية. ولم يكن هدف الكاتب أن يقحم بطله وجهاً لوجه أمام شرور العنف الذي يملأ هواء أوروبا ما بعد الحرب، بل كان هدفه، كما يُلمح العنوان، هو إقحام بطله في زمنيّة لا ينتمي لها ولا يفهمها. كانت قفزة خشنة من زمن البراءة الناعم والحميمي والممتدّ بلانهاية، والذي يعيشه البطل محمولاً على الأحاسيس، ليُقذف به في زمن حديث، يُقاس بالدقائق والثواني، والضبط، والرقابة؛ زمن مفتّت تفتيتاً متساوي الأجزاء، وهو لذلك زمن لا يُعاش، بل يُراقب ويُدوّن فقط، وهو ما ينتهي إليه البطل بالفعل، أمام تأسّي المحقّق المتعاطف حول نهايته المأساويّة؛ وليس هذا انشغال النسخة المصريّة من القصّة.

فنكوص شخصية سرحان عبد البصير الطفولي، مردّه الارتباك أمام تحوّلات سريعة غير قابلة للفهم، ويجد الحلّ في البقاء في إبهام الطفولة، في ألّا يعرف ولا يحاول أن يعرف. وفي مشهد دالّ في المسرحية، يحدث في آخر المحاكمة الساخرة، حين يتطوّع الرئيس، رئيس القضاة، بصوت أبوي آمر مليء بالحكمة والنفوذ، بتقديم ما ينبغي لسرحان أن يفعله، أي كيف ينبغي له أن يعيش حياته؛ وهو أن يخرج من حالة الإبهام، «يا أبيض يا أسود، اللون الرمادي ده أنا مبحبوش!». والمفارقة بالطبع، أن المرحلة بكاملها كانت مرحلة الرمادي، حيث ترك الامتلاء الأيديولوجي للناصريّة، وراءه فراغاً معقداً أكثر شبهاً بالمتاهة. يؤنّب رئيس القضاة، شخصية سرحان التي تغلّف نفسها بفقاعة خياليّة، والتي تتشبث بالبقاء في مرحلة طفليّة، لكي تصبح ذاتاً، لكي تصبح «الإنسان الجديد».

كان سرحان عبد البصير في مشهد أسبق، قد دخل في نوبة هذيان ساخرة منفعلة، وبدأ يسرد الرموز السياسية والثقافيّة لمصر، منذ أحمد عرابي، قائد أول تمرّد لضابط مصري في العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر، إلى رفاعة الطهطاوي، رائد أول مشروع ثقافي منذ زمن محمد علي المؤسس، إلى الاتحاد الاشتراكي، وهي الهيـئة التي وضعها الرئيس عبد الناصر، أشبه بمجلس للأمّة أو برلمان شعبي، في تهكم من الناصريّة دون أن يذكرها بالاسم. وفي الفصل السابق من المسرحية، لم يستطيع سرحان عبد البصير مقاومة أن يشبّه العساكر صغار الرتب، بشخصيات سياسيّة عالميّة من موسوليني القائد الفاشي لإيطاليا وقت الحرب، الى سوكارنو، رئيس إندونيسيا الذي كان، رِفقة عبد الناصر، قائداً لإعلان عدم الانحياز، في مؤتمر باندونغ 1956م، أثناء احتقان الحرب الباردة، ذلك الإعلان الذي اعتبر من الإنجازات السياسيّة للناصريّة.

وقد شهدت السبعينات ظهور أفلام عديدة، أكثر مباشرة في نقد الناصريّة، بعضها من بطولة عادل إمام ذاته، مثل «إحنا بتوع الأتوبيس 1979م»، وذلك وسط موجة من الأفلام الأخرى المشابهة ضمّت بينها فيلم «الكرنك 1975م» المبني على قصة بنفس الاسم لنجيب محفوظ «الكرنك 1974م»، انتقدت وحشيّة السجون والتعذيب في دهاليز الناصريّة. وليست علاقة الفنون و السينما بالسياسة بالأمر الجديد بالطبع، ويكفي أن نتذكر تعامل هوليود مع الحرب الباردة وتصويرها للروس مثلا، دون التوقف عند الحقبة المكارثية، إلا أن «شاهد ماشفش حاجة» تتخذ موقعاً استثنائياً في السياق المصري بين أعمال تلك المرحلة، إذ هي العمل الوحيد الذي أظهر أن هدم مناخ أيديولوجي بالكامل، سيقود إلى خيارين اثنين فقط: الاحتماء بذاتيّة تصلّبت في مرحلة سابقة وهي تتغذى فقط على الرفض، أي على رفض التغيير والتمسّك الأعمى بإيمانها القديم، أو ذاتيّة مائعة لزجة الأطراف تقوم على المناورة الدائمة، جاهزة دائماً لتغيير المواقع والحدود وفقاً لإيماءات تستشفّها من مواقع النفوذ إمّا عبر الخُطب المتلفزة، أو عناوين الصحف الرسميّة، أي أن التحديد «الأبيض والأسود» الذي يتطلبه القاضي، من المواطن كشاهد، ليس هو الاختيار بين «الخير والشرّ». التحديد الذي يطلبه من سرحان، هو أن يكون شاهداً على خير وشرّ تم تعريفهما مسبقاً، أن يكون شاهداً، يعني أن يسمح للرسائل الجديدة أن تصل اليه، أي أن يصبح «الإنسان الجديد»، ولنتذكر أن سرحان عبد البصير بعد مرحلة المحكمة المحوِّلة لكينونته، يبدأ بمتابعة الصحف والأخبار، أي أنه يبدأ في أن يصبح «شاهداً». ما كان يُطلب من سرحان عبد البصير، هو الانخراط، فيما دعاه المنظّر الفرنسي لوي ألتوسير «بالأجهزة الأيديولوجيّة» ويعني بها التعليم والإعلام، والانخراط لا يعني الحزبيّة، بل يعني الاستماع للنداء. ذلك أن ألتوسير أيضا، يعيد تعريف الأيديولوجيّة، لا كوعي زائف أو مقلوب، كما تعرفها الماركسية التقليدية، بل يعيد تعريفها بأنها الردّ على نداء، أو الالتفات لصوت ينادي، والردّ على الصوت يعني التعرّف على الذات في هذا الصوت، في هذا النداء تحديداً. وقبل هذه التجربة، تجربة المحاكمة، لم يكن سرحان قادراً على التعرّف على ذاته بهذا الوصف. ففي بداية الفصل، لا يرد سرحان عبد البصير، على النداء باسمه والذي يوجهه له، المدعي العام، او القاضي في بداية مشهد المحاكمة.

لم يكن سرحان عبد البصير رماديّا، بل اختار أن يبقى في ذهول ما قبل الاسم، في «السرَحَان». في مشهد مبكّر من فصل المحاكمة، يتحقق المدعي العام من الاسم، «أنت سرحان عبد البصير، ولا عبد النصير؟ يعني بالباء أم النون»، ويجيب وهو يمسح عَرقه المتصبّب: «بالبون!». فسرحان، الذي يدلّ اسمه على «الذهول»، ينتمي لأب إما أن يكون «عبد البصير» أي من أهل الإبصار و«البصيرة» أو «عبد النصير» أي من الأنصار، معتنقي ما قبل 1970م، ولأن النزعة التوفيقية هي السائدة، لم يجد أمامه الا أن يكون كلاهما!

ومقارنة مسرحية عادل إمام هذه بالمسرحية اللاحقة لها توضّح هذا التحوّل. فبعد عرض مسرحية «شاهد ماشفش حاجة 1976م»، لسنوات، توقف عادل إمام بضع سنوات ليقدم بعدها مسرحية «الواد سيد الشغال 1985م»، والتي استمدت نجاحها في توفيرها لما يشبه انتصاراً نفسيّاً تعويضيّاً «للواد سيّد»، على أسياده الأثرياء، والذين يجري تصويرهم كطبقة فاسدة متنعّمة، منفصلة عن الواقع وعن حياة الناس، بحيث يغدو كلّ ما يحتاجه المشاهد هو أن يُسقط غضبه وإحباطاته وعجزه عليهم. هذه المقارنة، تشير إلى اختيار العودة لنوع من التبسيط الأخلاقي، يشبه ما كان يحدث في سينما ومسرح الأربعينات، حيث الفقراء هم النبلاء والأثرياء هم الأشرار، أي مرحلة ما قبل يوليو 1952م، ما يعني أنها تعمل هي أيضاً لاستعادة الاعتبار لشرعيّة يوليو 1952م، معاداً تعريفها من جديد كاسترجاع للحقوق، التي اختطفتها طبقة متغربّة، تستمدّ قيمها من محاكاة هزليّة للأجانب، تعود للوراء وصولاً إلى الاحتلال النابليوني ذاته. كان انشغال الثمانينات اذن، ليس صياغة «إنسان جديد»، أي إنسان تشكلت ذاتيّته بالأيديولوجيا الناصرية، هزائمها وانتصاراتها، فقد أعفتها السبعينات من ذلك. ما كان يشغل المرحلة الجديدة هو أفق ما بعد السياسة، أي الإدارة. إدارة الاقتصاد كنوع من إدارة الاستثمار وتدبير التنمية، وسياسيّاً، إدارة العلاقة مع جوارها الإقليمي والدولي خارجيّاً، وإدارة العلاقة مع المعارضة داخليّاً، عوض قمعها أو تخوينها، بينما تمثّلت اجتماعيّاً في إدارة السكان كوحدة عائليّة، تحديد النسل، وإدارة السكان كتشكيلات اجتماعية أو مذهبية، العلاقات الطائفيّة، إدارة العلاقة بين الطبقات، وعلى المستوى الثقافي أخذت مظهر إدارة الغضب، من خلال الترفيه، سواء عبر مسرحيات وأفلام عادل إمام، او أفلام المقاولات، أو مسرح السياحة الصيفي، أو الأغاني الشعبيّة لسائقي التاكسي، والتي كانت تقدم أشرطة كاسيتاتها الجديدة بأصوات موسميّة، تتوافد بلا انقطاع، من بين الأحياء الأكثر فقراً على أطراف المدن، وتوفّر للطبقة الوسطى فرصة للتحسّر على زمن السبعينات، آخر أيام الفن الجميل.

هامش:

الصور من فيلم To Sir, with Love ,1967 المصدر: IMDB

اقرأ المزيد

دولاب القراشيع اللانهائي ∞

على يمين باب المطبخ، في الجزء الأول من دولاب المطبخ الرمادي، يقع دولاب “الحوسة” كما تسميه والدتي. فلا يوجد تصنيف خاص به، كونه يحتوي على كل شيء ولا شيء في الوقت ذاته؛ كوننا لا نجد...

اقرأ المزيدأجمل سنوات الكتابة، أسوأ أعوام كرة القدم.

عصَرَ طفل، في العاشرة تقريبًا، فجأة أصابع قدميه بيديه، فيما جلس مع والده المنكفئ على مركاه، أمام جريدة فاتته صباح ذاك اليوم، يزدري الأب بخفة توتر ابنه، ويستغل..

اقرأ المزيدالتفاصيل التي تصنعنا

متجر الأشمغة يفيض بالأمواج الحمراء التي تتسرب إلى طرقات السوق، لم نعرف بائع أشمغة واحد ينادي ترغيباً في بضاعته، إذ أن متجره يذكرنا بآباء على مد النظر يصطفون لصلاة العيد أو يتموضعون ...

اقرأ المزيد