الحنين؛ بين الحرف والموقف

الباب: تجارب

باسل إبراهيم

اقرأ المزيد

أجمل سنوات الكتابة، أسوأ أعوام كرة القدم.

عصَرَ طفل، في العاشرة تقريبًا، فجأة أصابع قدميه بيديه، فيما جلس مع والده المنكفئ على مركاه، أمام جريدة فاتته صباح ذاك اليوم، يزدري الأب بخفة توتر ابنه، ويستغل..

اقرأ المزيدسحر الجرأة الكامن

مغامرة أم جرأة؟ لا أعرف الشخص الذي ترجم مصطلح venture capital إلى “الاستثمار الجريء”. كان بإمكانه اختيار “المغامر”، ولكنه اختار “الجريء”. ولذا أنا ممتن له. venture capital تعني الاستثمار الذي يُضخ في الشركات الناشئة،...

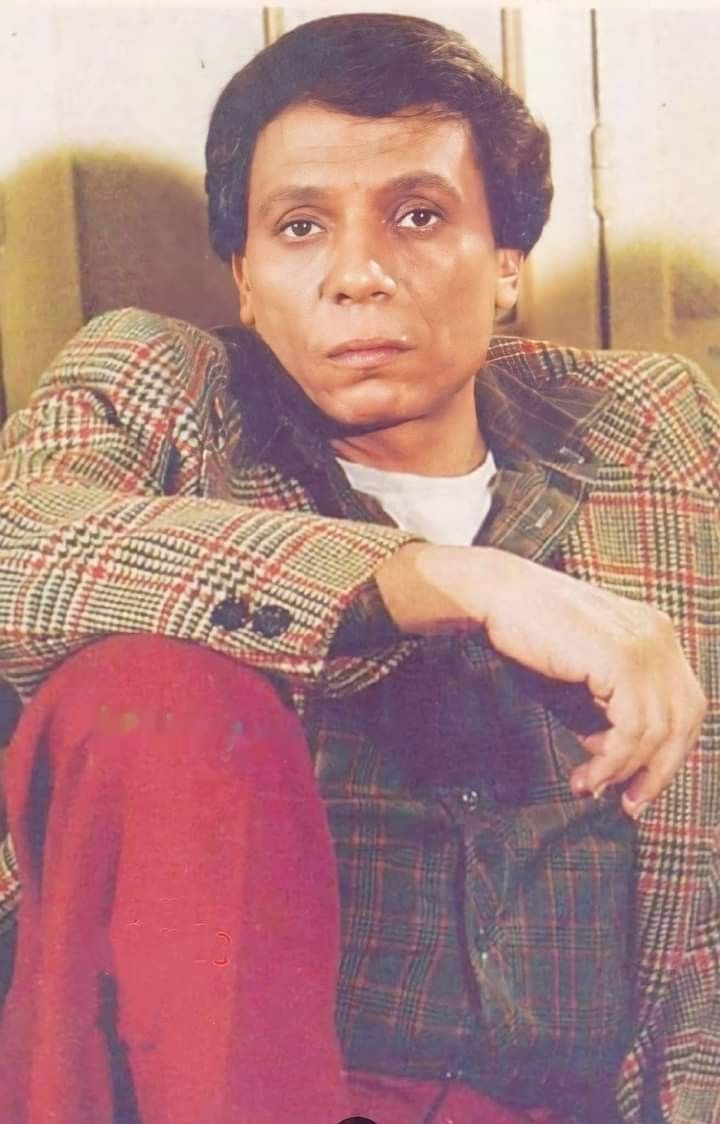

اقرأ المزيدعادل إمام.. والهومو-ساداتوس

إذا كانت انطلاقة عادل إمام في السبعينات مع مسرحية (مدرسة المشاغبين 1971م)، والتي مثّلت احتجاج الشباب على اهتزاز السلطة الأبويّة، إلا أن بطولته المطلقة تحقّقت....

اقرأ المزيد